日本の不妊治療の現実を知っていますか?

Th1やTh2という何やら難しい単語が出てきました。

この単語は免疫学で使用します。

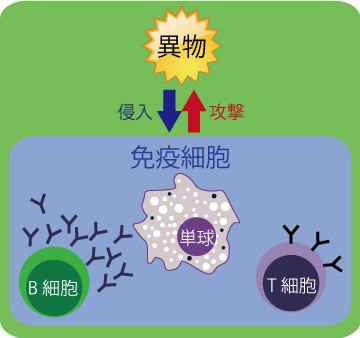

『免疫学とは、外的や内的の異物を非自己とみなして、生物が生命を維持するために必要な、基本的な生体防御機構を研究する学問』を指します。

簡単に言うと『自分以外のものを敵として退治する仕組み』です。

こうした免疫機構が私たちの身体を守る仕組みの一つです。

この仕組みの不都合によって不育・着床障害の原因になるというのです。

どうしてそうなったのか、回避することができないのか、考えていきたいと思います。

免疫の仕組みは、日常生活でも大いに役立つところですので、知っていて損はありません。

免疫学は専門用語がたくさん出てきますのでご紹介しながら説明していきます。

私の好きなジャンルです!!!

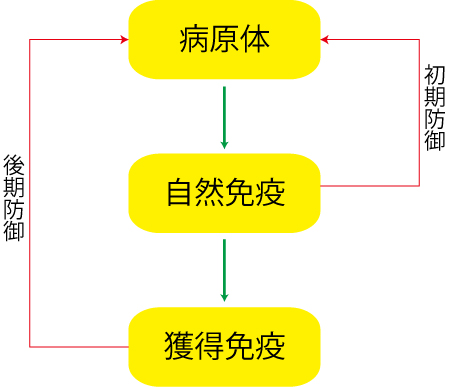

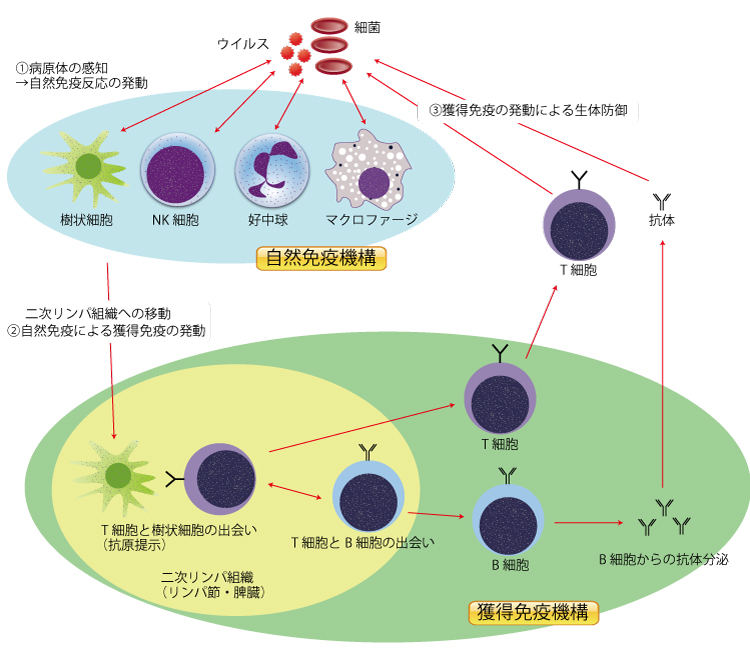

免疫機構を大きく分けると、自然免疫機構と獲得免疫機構に分類されます。

このメカニズムが基本となります。

まずは免疫に関係する細胞たちをご紹介します。

・樹状細胞

・顆粒球(好中球、好酸球、好塩基球)

・リンパ球(T細胞、B細胞、NK細胞)

・マクロファージ(単球)

もっと詳細に分類することができますが、ざっくりとこのぐらいの種類になります。

この免疫を担当する細胞の細胞膜表面には多種多様な機能性タンパク質、糖タンパクが存在しています。

この表面にある物質は抗原であり、たくさんあり過ぎるのでそれぞれに名前を付け、CD(cluster of differentiation)抗原と呼び、分類してあります。

代表的なCD抗原を上げておきます。

・CD2:T細胞、NK細胞

・CD4:ヘルパーT細胞、単球、MHCクラスⅡレセプター、HIVレセプター

・CD8:サプレッサーT細胞、MHCクラスⅠレセプター

・CD19:B細胞

・CD21:成熟B細胞、C3dレセプター、EBVレセプター

どんどん難しくなりますね。

※T細胞には種類がたくさんあって、ヘルパーT細胞、サプレッサーT細胞、キラーT細胞、αβT細胞、γδT細胞、ナチュラルキラーT細胞に分類できます。

※MHCとは、正式名称は主要組織適合遺伝子複合体と呼ばれ、移植するとき生着や拒絶に関係する抗原が細胞表面にあり、これを組織適合性抗原といい、このほかに補体、免疫応答など生体防御や恒常性維持に関連した遺伝子群が第6染色体短腕上の限局した一部に集中していることがわかり、この遺伝子群をMHCと呼びます。

※HIVレセプターとはエイズウイルスが着くところ

※C3dレセプターとは補体であるC3dは着くところ

※EBVレセプターとはエプスタインバーウイルス(EBウイルス)が着くところ

一つの細胞にたくさんの抗原があることがわかります。

これは人間の細胞だけなく、その他の動植物にもたくさんの抗原があります。

例えば花粉も抗原になるので、花粉症が存在するのです。

続いて、抗原について。

抗原の定義は、この2つ。

・動物に抗体と感作リンパ球を作るきっかけを与える(免疫応答惹起)

・作られた抗体や感作リンパ球と特異的に反応する

※感作リンパ球:抗原に対する記憶を保持しているリンパ球

例えば花粉症の体内には花粉を覚えているリンパ球があり、また来年花粉が入ってきたら昨年と同じく花粉症が起こってしまう。

抗原の特徴は『特異性がある』ことです。

抗原Xが体内に入ってきて、抗原Xに対して作られた抗体や感作リンパ球以外とは反応しません。

もう少し具体的にいうと、スギ花粉(抗原)が入ってきても、スギ花粉抗体がなければ反応しないということです。

アレルギー疾患用に抗原はアレルゲンという名称があります。

さらに抗原には強さがあります。

蛋白質>多糖類>脂質の順で反応が強くなります。

たとえば鶏卵のタンパク質はアレルギーが強く起こります。

タンパク質や分子量の大きい多糖類は完全抗原といい、たくさんの抗原決定基を持ち、抗体産生するためにT細胞の関与を必要とする胸腺依存性抗原とT細胞を関与することなく、B細胞の抗体産生を誘導できる胸腺非依存性抗原があります。

また抗原としての働きのうち、抗体と結合することはできるが抗原性のある分子と結合させないと抗体産生できない不完全抗体(ハプテン)があります。

集約するとタンパク質や大きいものは抗原性が強く、体内に入ると抗体を作りやすいということです。

子供の離乳食でも気を付けなくてはならないことですね。

続いて、抗体について。

抗体の定義は『産生を促した抗原と特異的に結合する蛋白質』といいます。

この抗体によって私の身体は守られています。

抗体は一つの抗原に、1つの抗体が存在します。

例えば赤血球。

人体の細胞数が37兆個といわれていますが、その1/3が赤血球です。

酸素と二酸化炭素を運搬するにはこれだけの数が必要なのです。

この赤血球の表面には250種類の抗原があります。

その代表的なのがABO式血液型です。

血液型A型にはA抗原があり、B型にはB抗原があり、AB型にはA抗原、B抗原があり、O型にはA抗原もB抗原もありません。

このような抗原が赤血球一つをとってもあるのです。

赤血球は体内にあるのものですが、体外からも多くの抗原が入ってきます。

例えば花粉なども抗原です。

このように抗原になるものが私たちの身の回りにはたくさんあります。

そして私たちの身体は、10,000,000から1,000,000,000個種類の抗原特異性の抗体を作り出すことができます。

すごい仕組みだと思いませんか?

ちなみに、抗体はB細胞が作り出しますが、1個のB細胞から1種類の抗体を作り出すことができます。

B細胞の種類も抗原や抗体に比例するわけです。

抗体の特徴は、抗原特異性があることと、37℃付近で強く反応する温式抗体、0から3℃の低温で反応する冷式抗体、両方で反応する二相性抗体があります。

ほとんどの物が温式抗体ですので、37度付近が最も威力が強いわけです。

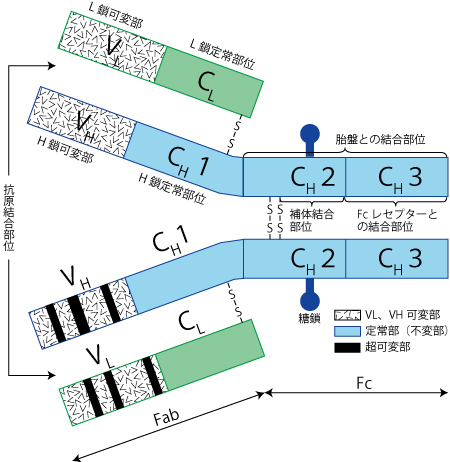

さて抗体は、免疫グロブリンとも言い換えられます。

とても複雑な構造をしていて、抗原を認識することができます。

免疫グロブリンは5種類あり、それぞれ特徴があります。

最も多く存在するのは『IgG』です。

以下、IgA、IgM、IgD、IgEの順です。

最も大きいのは『IgM』です。

以下、IgA、それ以外は同等です。

胎盤を通過するのは『IgG』のみ。

補体と結合できるのは『IgG、IgM』のみ。

IgAは唾液や咽など粘膜に多く存在し、免疫を担っています。

IgEはアレルギーを引き起こす免疫グロブリンです。

抗原と抗体の基本はなんとなくお分かりいただけたでしょうか?

その他、抗体を補助するということから『補体』というタンパク質もあります。

簡単に触れておきます。

主な仕事は3つ。

・赤血球を溶血させ、細菌や細胞を溶解する

・食細胞などによる免疫複合体や細菌などの貪食を促進させる

・炎症細胞やリンパ球の活性化を制御し、免疫応答を調節する

補体単体、抗体と結合して機能を発揮します。

また補体は肝臓にて合成されています。

抗原、抗体、補体の関係は想像できたでしょうか?

目に見えない大きさのとても小さな物質が私たちの免疫力を担っていますね。

あと免疫を語るうえで、T細胞とB細胞について説明しなくてはなりません。

両方ともリンパ球ですが、構造や機能が異なります。

結果的には私たちの免疫を支える根っこのような存在です。

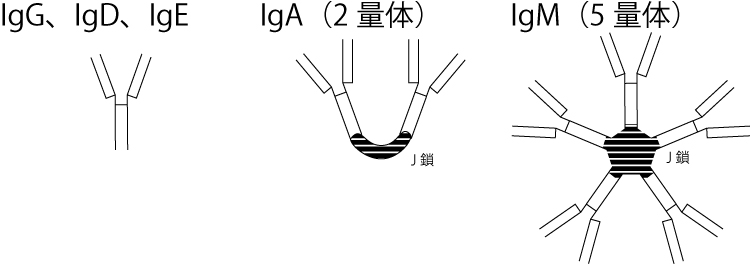

まずはB細胞から。

B細胞は骨髄に存在して、抗体を産生する免疫細胞です。

血液の元となる細胞(造血幹細胞)から作られ、樹状細胞の指令を受けると、外敵や異物を攻撃する「抗体」を作り、異物の排除を手助けします。

また、B細胞は、細胞ごとに作る抗体の種類が決まっています。

あるB細胞が作り出す抗体に適合した外敵が出現した場合にのみ、そのB細胞は活性化して、形質細胞となり、抗体を産生します。

一部のものは抗原を記憶し、免疫記憶細胞となります。

続いてT細胞。

T細胞のTはThymus、胸腺の名前から来ています。

胸腺?

胸腺は胸骨の裏にあって、思春期に最大となり、それ以降退縮し、脂肪組織になっていきます。

そもそもリンパ球は骨髄内で作られ、未熟なT細胞は胸腺へやってきます。

そして自分のMHCと適度な親和性のあるT細胞を選択し(正の選択)、自己抗原に反応するT細胞を消去し(負の選択)、体に有益なT細胞のみが末梢血液中に放出されます。

血液中に流れているリンパ球の70%はT細胞です。

※MHCとは、正式名称は主要組織適合遺伝子複合体と呼ばれ、移植するとき生着や拒絶に関係する抗原が細胞表面にあり、これを組織適合性抗原といい、このほかに補体、免疫応答など生体防御や恒常性維持に関連した遺伝子群が第6染色体短腕上の限局した一部に集中していることがわかり、この遺伝子群をMHCと呼びます。

胸腺は老化が一番早い臓器といわれ、70歳には完全に脂肪になります。

結果T細胞を作り出せるのもの思春期が最大であるということです。

健常な場合、若いうちにたくさんT細胞をストックし、一生困らないようになっています。

ちなみに、胸腺という組織は思春期が最高に大きく、その後委縮してしまいますが、放射能や副腎皮質ステロイドで委縮してしまうことがわかっています。

つまり、小さいころに放射能や副腎皮質ステロイドを多量に使うと胸腺由来の細胞は作られない可能性がありますので無駄使いは避けたいですね。

T細胞にはたくさんの種類があってそれぞれ仕事が異なります。

・ヘルパーT細胞

・キラーT細胞

・ナチュラルキラーT細胞

・制御性T細胞

・γδT細胞

特に重要なのはヘルパーT細胞とキラーT細胞です。

CD抗原分類でCD4抗原陽性のヘルパーT細胞、CD8抗原陽性のキラーT細胞に分類されます。

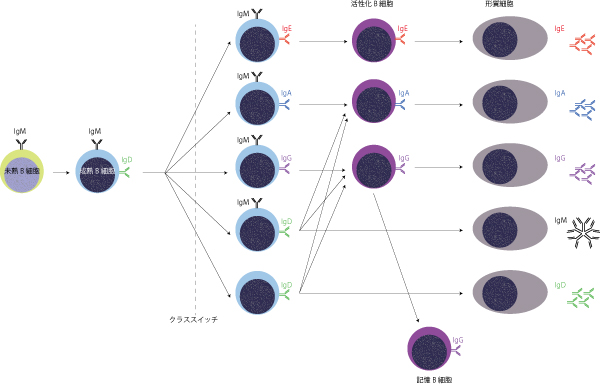

さらにCD4陽性T細胞(ヘルパーT細胞)をサイトカイン別で分類すると今回の本題であるTh1、Th2になります。

ここでまた新しい言葉が出てきました。

サイトカインとは、細胞から分泌される低分子のタンパク質で生理活性物質の総称です。

多くの種類があり、特に免疫・炎症反応等の生体防御に関連したものが多くみられるが、細胞増殖や分化、細胞死や治癒等に関連するものもあります。

主なものに下記のものがあります。

・インターフェロン(IFN):ウイルスや腫瘍細胞などの異物の侵入に反応して細胞が分泌するタンパク質

・インターロイキン(IL):ヘルパーT細胞によって分泌され、細胞間コミュニケーションの機能を果たすタンパク質

・ケモカイン(CCLなど):Gタンパク質共役受容体を介してその作用を発現する塩基性のタンパク質

・コロニー刺激因子(顆粒球コロニー刺激因子:G-CSF、エリスロポエチンなど):リンパ球以外の白血球系幹細胞を刺激して成長を促進させる作用をもつタンパク質

・腫瘍壊死因子(TNF):固形がんを壊死に導いたり、アポトーシスに導く活性を有するタンパク質

・増殖因子(EGF、FGF、TGF-βなど):特定の細胞に対して増殖を促進するタンパク質

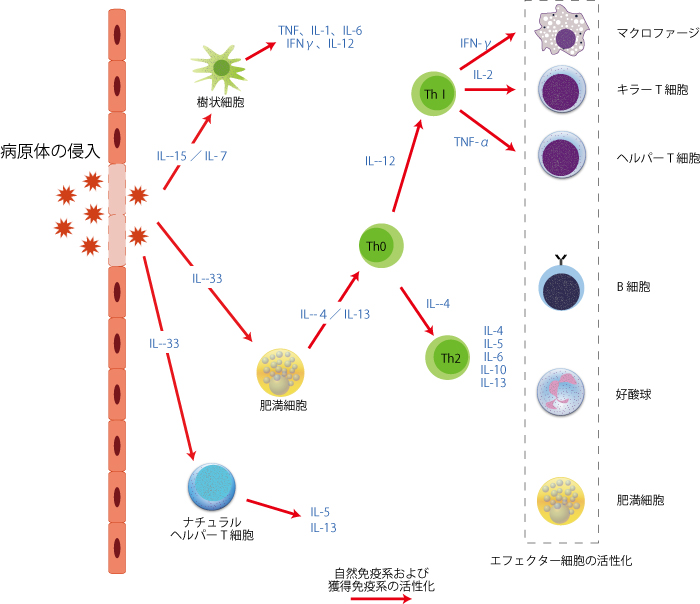

【Th1細胞】:IL-2とIFN-γ、TNF-βを産生する

【Th2細胞】:IL-4とIL-5、IL-6、IL-10、IL-13を産生する

Th1細胞は、T細胞の活性化や細胞障害活性の増強を介して細胞性免疫を担い、Th2細胞はB細胞の活性化に関わり液性免疫に関与することが知られています。

通常、体内ではこれらTh1細胞、Th2細胞のバランスにより、免疫機能が調節されていると言われています。

このバランスが崩れると抗腫瘍作用低下による癌の発生や、IgE抗体の産生過多によるアレルギ-の発症等、種々の疾患をもたらす可能性があるといわれています。

したがって、それらの疾患においてTh1、Th2を測定することにより、生体の免疫応答の良否を推定することができるというわけです。

Th1とTh2のバランスをTH1/Th2という比率で表します。

Th1優位:自己免疫疾患

Th2優位:アレルギー性疾患

妊活においてTh1/Th2の比率を見ると自己免疫性疾患でもアレルギー性疾患でも問題はありそうです。

自己免疫性疾患とは、異物を認識し排除するための役割を持つ免疫系が、自分自身の正常な細胞や組織に対してまで過剰に反応し攻撃を加えてしまうことで症状を起こす病気です。

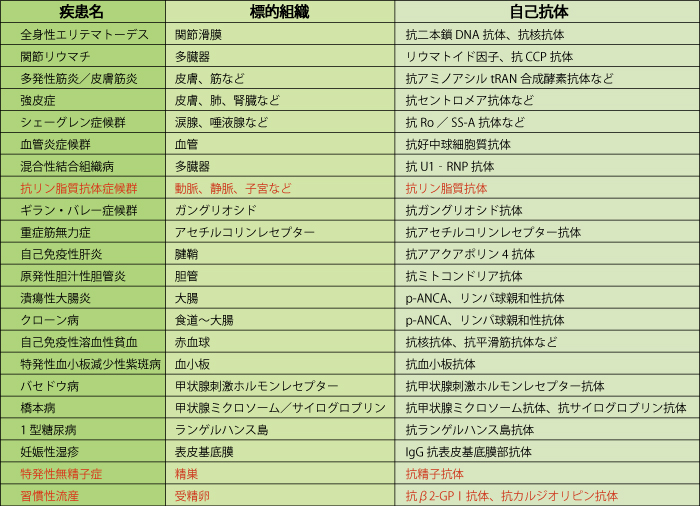

全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、重症筋無力症などの膠原病が有名ですね。

これらの病気には、自己抗体があり、この自己抗体が私たち自身の細胞を攻撃してしまうのです。

いくつか代表的な自己免疫性疾患を上げておきます。

もう少し具体的にTh1陽性細胞とTh2陽性細胞のメカニズムを見ていきます。

病原菌が入り、反応を起こすのは3つの細胞、樹状細胞、ナチュラルキラーT細胞、肥満細胞です。

体内でとても複雑に動いている免疫システムです。

このシステムが何らかの原因で変調を来すと免疫が異常となります。

精子に対する抗体が女性の体内にあれば、タイミングや人工授精は成功しないでしょう。

受精卵や子宮に対する抗体があれば、タイミング、人工授精、体外受精は成功しないでしょう。

では、この場合どういった治療をすれば、この免疫異常はクリアされるのでしょうか?

一般的には自己免疫性疾患であれば免疫抑制剤を使用し、アレルギー疾患であれば抗ヒスタミン薬などを使用します。

不妊治療ではすでに多くの薬を使っているので、薬の使用に戸惑いもそこまでなく、これらの薬で解決できるのであれば・・・と考えますね!

実際は免疫抑制剤のタクロリムス(プログラフ)を使用しています。

タクロリムスはTh1細胞を優位に低下させTh1/Th2バランスを制御し受精卵に対する拒絶反応を避けることで、着床に至ると予想されます。

また、女性は男性より免疫が強いといわれています。

その理由は子供を育てるからとか・・・。

良い方向で免疫が強いのは良いのですが、悪い方向へ作用することもあります。

実際、膠原病などの疾患は圧倒的に女性に多くみられます。

それでは自力で何とかする方法はないのでしょうか?

できることとすれば、『免疫力を無駄に上げない』ことでしょう。

先ほども書きましたが、抗原が入ってくると、樹状細胞やマクロファージ、Tリンパ球が反応し、抗体を作ります。

初めての抗原でなければすでに作成済みの抗体と抗原が反応します。

この現象を起こさせないようにすれば多少免疫反応を抑制することができるのではないでしょうか?

具体的に言うと、インフルエンザに感染すると自身の免疫を持ってインフルエンザウイルスを攻撃します。

インフルエンザウイルスは呼吸器感染なので、咽や気道で免疫担当細胞が奮起し、退治します。

その時の免疫力は最高潮に達しているでしょう。

体はとても敏感で、他に異物が入ってこないようにセンサーが過剰に働いていると考えられます。

その時、精子や受精卵が入ってきたらどうするでしょうか?

精子や受精卵は男性の遺伝子を持っている以上、異物であり、ある意味、敵になりうる物質です。

きっと私が免疫なら攻撃してしまうかもしれません。

よって抗原性の高い物を避ける必要があります。

風邪をひかない、不潔なところに行かない、食べ物に注意するなど日頃の気を付けなくてはなりません。

人込みはマスクを着用し、手洗い、うがいなどを心がけることも重要というわけです。

皆様の妊活がスムーズに行われることをお祈りしております。

何かございましたらご質問ください。

銀のすず